縄文時代の面白い小説を読んだ。

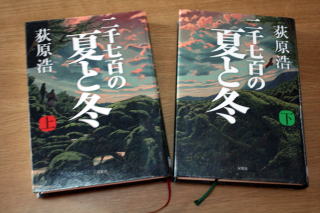

・荻原浩 「二千七百の夏と冬(上)(下)」(双葉社、2014/6)。

荻原浩 「二千七百の夏と冬(上)(下)」 荻原浩 「二千七百の夏と冬(上)(下)」

2011年夏 関東地方のダム建設工事中、縄文人男性と弥生人女性の人骨が同じ場所から発見された。2,700年前(紀元前7世紀)縄文時代末期・弥生時代初期が重なり合う時代、この若い男女にどんなドラマがあったのか?

縄文の少年ウルクの物語が展開し、縄文人の生活、家族、集落、縄文人の感情・意思と会話など、縄文人から見た弥生人の観察・比較などなど、縄文時代を小説として読んだのは初めてのこともあり、非常に興味深かった。

動植物など(カナ表記されており)現在と対応を想像しながら読んだ(いくつかの例下記)。

| 縄文 |

弥生 |

対応(推測) |

| イー |

シシ |

イノシシ〈猪)(弥生では猪を飼育) |

| カァー |

シシカ |

シカ(鹿) |

| クムゥ |

クマ |

クマ(熊) |

| コーミー(神の実) |

コメ、イネ、タァ |

コメ(米) |

| ヌペ |

ドグリ |

ドングリ |

| ヤム |

クリ |

クリ(栗) |

縄文人は動物に矢を向けるが、弥生人は人にも矢を向ける。渡来系の稲作により富の集中が起こり、労働の役割分担がはっきりしてくる。

現代の日本人のDNAには縄文と弥生の両方が含まれているようで、この両方の血を引き継いでいる。

関連しそうな縄文時代の考古学の解説本も読んだ。

・「ここまでわかった! 縄文人の植物利用」工藤雄一郎・国立歴史民族博物館(編)(新泉社、2014/1)

・「縄文人からの伝言」 岡村達雄(集英社新書、2014/7)

・「語りかける縄文人」 戸沢充則(新泉社、2007/6)

以前 御代田の縄文浅間ミュージアム主催で、「縄文の食」に関する講演会・企画展示が行われ、その時の資料をとり出してみた。クリは管理栽培され、獲物ではシカとイノシシが多かったようだ。

御代田の浅間縄文ミュージアムには、御代田・川原田遺跡で発掘され、国重要文化財になっている縄文中期4500年前のすばらしい焼町土器などが常設展示されている。この川原田遺跡からは、焼けた大量のトチノミが出土しており、クリ・オニグルミ・ドングリなども出ているとのことで、縄文が何か身近に感じられるような気がした。

縄文の歴史講座(2012年1月−2月) 縄文の歴史講座(2012年1月−2月)

浅間縄文ミュージアムと遺跡めぐり(2008年10月-11月) 浅間縄文ミュージアムと遺跡めぐり(2008年10月-11月) |

![]()