冬の時期、近くの「エコールみよた」で郷土の歴史・文化に関する講演会が開催され、聴講している。主催は浅間縄文ミュージアムなどが中心で、今年は「縄文時代の食(たべもの)」がテーマで面白かった。

2012/1/29(日) フォーラム「縄文の食に学ぶ」

話題1、「縄文人の食料」佐々木由香(植物考古学、早稲田大学非常勤講師)

話題2、「縄文人の食べた動物食料」藤森英二(北相木村考古博物館)

鼎談、 「縄文の食に学ぶ」上記講師+堤 隆(浅間縄文ミュージアム) |

2012/2/12(日)「縄文にさぐる詩心・食べ心」

「谷川俊太郎さんの絵本朗読」 があり、続いて

「縄文にさぐる詩心・食べ心」 として 谷川俊太郎(詩人)、北沢正和(料理人)+堤 隆(浅間縄文ミュージアム)の対談 |

並行して

が浅間縄文ミュージアムで行われ、御代田の宮平遺跡の発掘品の土器などが展示されていた。

興味深かったのは、

縄文人の食べた植物としては、クルミ(おにぐるみ)、クリ、トチノキ、ドングリ類など野生の木の実を食べていたといわれているが、クルミ塚の跡や野生にはない大きなクリがみつかることから、クリやクルミは管理栽培されていたのではないかという。

三内丸山遺跡(縄文集落跡)には栗林が居住域の周りにあった(物見やぐらはクリの木で作られていた)。ニワトコが土器についていたことから、縄文人はお酒(ニワトコ酒)を飲んでいたのでは?という説もあるなど、最新の研究成果の話が聞けたこと。 さらに

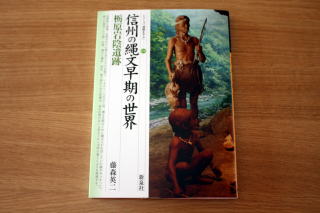

北相木村にある栃原岩陰遺跡(縄文早期(1万年前〜)では12体の縄文時代人骨が見つかっている。動物食料は、シカとイノシシが最も多いが、サケも見つかっている(千曲川の一番上流の方なのに)。イノシシは飼っていたかもしれない。

*栃原岩陰遺跡と北相木村考古博物館は去年見学した。

『信州の縄文早期の世界 栃原岩陰遺跡』(藤森英二) 『信州の縄文早期の世界 栃原岩陰遺跡』(藤森英二)

詩人谷川俊太郎さんと、料理人北沢さんとの話は、縄文・食べ物・言葉 - - といろいろとんで面白かった。谷川俊太郎さんは哲学者谷川徹三の子どもで、御代田の普賢山落に住んで作曲活動した武満 徹(たけみつ とおる)と親交があり、『MI・YO・TA』は谷川さんが作詞。北沢さんは望月のそば屋さんとのこと。

最近NHKスペシャル「ヒューマン、なぜ人間になれたのか」で、現在の人類の祖先ホモ・サピエンスが約20万年前アフリカで生まれ、6万年前くらいからグレートジャーニーで世界各地に移住していき、農耕がはじまり−− の人類の壮大な歴史物語が放送されているが、そのホモ・サピエンスの一部が日本列島にも、そして1万年前、この佐久地方にも縄文人として生息していた。その遺跡が-

- -今たどれるのは面白い。

御代田歴史講座(2010年1月) 御代田歴史講座(2010年1月)

浅間縄文ミュージアムと遺跡めぐり(2008年10月-11月) 浅間縄文ミュージアムと遺跡めぐり(2008年10月-11月)

|

|

![]()