郷土の歴史・文化に関する講演会が近くの「エコールみよた」で開催され、よく聴講している。地元の御代田町公民館や佐久考古学会、浅間縄文ミュージアムなどが主催し、テーマも佐久地方を中心に広範囲にわたり興味深い講座・講演会である。

昨年2009年に聴講した講演会をリストアップすると下記のように10数回にわたり、講師の先生方も多士済々である。

2009年1月から6月、計6回開催された。(敬称略)

| 「古代豪族の世界―関東と佐久―」 |

田中広明(埼玉県埋蔵文化財調査事業団) |

| 「古代人の酒と食べ物-落語の世界もまじえて-」 |

桜井秀雄(長野県埋蔵文化財センター) |

| 「まぼろしの東山道-先人達のきづいたハイウェイ」 |

(同上) |

| 「木曾義仲・頼朝と浅間山麓-郷土史の今後-」 |

塩川治子(作家)

*軽井沢在住で「旭のぼる-木曾義仲の生涯」の著者 |

「東山道・塩野牧・佐久郡衙-佐久地方の古代を発掘する」

*郡衙(ぐんが)とは古代の郡役所のこと |

田中広明(埼玉県埋蔵文化財調査事業団) |

| 「土偶にみるまつり」 |

原田昌幸(文化庁 主任文化財調査官) |

7月から12月、旧石器時代から中世まで 6回にわたる「考古学が語る佐久の古代史の講座」が開催された。(敬称略)

| (1)旧石器時代「氷河期の狩人」 |

堤 隆(浅間縄文ミュージアム) |

| (2) 縄文時代「森に生かされた日々」 |

藤森英二(北相木村考古博物館) |

(3) 弥生時代「高冷地の稲作に挑む

-標高700m、日本最高地点の弥生文化-」 |

小山岳夫(御代田町) |

| (4) 古墳時代「絶対的支配者の不在」 |

冨沢一明(佐久市教育委員会) |

| (5) 奈良・平安時代「信濃国佐久郡の暮らし」 |

桜井秀雄(長野県埋蔵文化財センター) |

(6) 中世「道沿いに連なる村々と館;漆工房

(北一本柳遺跡Ⅲ)」 |

森泉かよ子(佐久市教育委員会) |

この古代史の講座は、

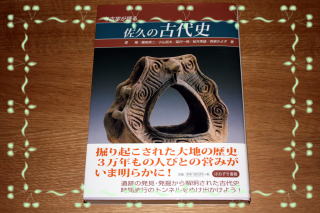

・ 「考古学が語る佐久の古代史」(堤 隆、藤森英二、小山岳夫、冨沢一郎、桜井秀雄、森泉かよ子 著)(ほおずき書籍、2008/12)として出版されており、座右の書のひとつである。

「考古学が語る佐久の古代史」 「考古学が語る佐久の古代史」

今年2010年も1月から講座がはじまり、先日第1回を聴講した。

公民館歴史講座

第1回「城からみる日本の歴史」 |

中澤克昭(長野工業高等専門学校) |

| 第2回「肖像画は何を語るか?」(予定) |

(同上) |

なお、これらの講座で聞いた話に関連する遺跡や史跡を探索するのも楽しみである。

浅間縄文ミュージアムと遺跡めぐり(2008年10月-11月) 浅間縄文ミュージアムと遺跡めぐり(2008年10月-11月)

遺跡・史跡めぐり(2) (2009年3月-5月) 遺跡・史跡めぐり(2) (2009年3月-5月)

|

|

![]()