|

物語

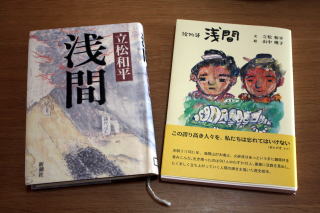

・立松和平 「浅間」(新潮社、2003/9)

天明3年の浅間山大噴火「天明の浅間焼け」により、火砕流(熱泥流)に呑みこまれた鎌原村を素材にした物語。

・立松和平「絵物語 浅間」(柏艪舎、2008/5)(上記の絵物語、絵:山中桃子)

・小西聖一「浅間山、歴史を飲み込む」(理論社、2006/11)(ものがたり日本 歴史の事件簿シリーズ、絵:小泉澄夫)

立松和平 小西聖一

・池澤夏樹「真昼のプリニウス」(中公文庫、1993/10)(浅間山を研究する女性火山学者は、大笹村のハツが書き残したという古文書に興味をもつ。題名のプリニウスは古代ローマの博物学者で、ヴェスヴィオ火山の噴火で亡くなり、プリニー式噴火の呼び方の由来にもなっているという。)

・福本順也「つまごい 天明三年浅間山代噴火秘話」(上毛新聞出版局、2007/12)

発掘調査

・浅間山麓埋没村落総合調査会・東京新聞出版局特別報道部共編「嬬恋・日本のポンペイ」(最新増補版)(東京新聞出版局、1983/2)

・金子史朗「ポンペイの滅んだ日」(東洋書林、2001/2)

「嬬恋・日本のポンペイ」 「ポンペイの滅んだ日」

天明3年(1783)浅間山の大噴火による火砕流(熱泥流)は、浅間山北麓上州側の村々を襲い、利根川上流の吾妻川に鉄砲水を起こして、死者・行方不明実に二千人と称される、日本火山史上未曾有の大惨事をもたらした。ことに鎌原村(かんばらむら)(群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原地区)は、住民570人のうち476人もが、この「浅間押し」にのまれて死亡、全村93戸すべてが瞬時にして埋没してしまったという。本書「嬬恋・日本のポンペイ」はそれから約200年たった昭和54年(1979)から数回にわたりその「十日ノ窪」「観音堂石段下」地点の発掘調査を実施した記録である。

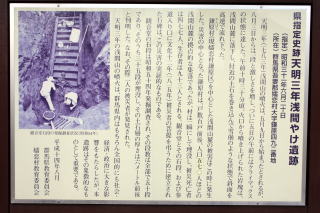

鎌原遺跡は〈天明三年浅間やけ遺跡〉として、群馬県指定史跡に指定されている。

現在の鎌原観音堂(2008/11/15) 群馬県指定史跡(昭和54年発掘状況の写真)

今から2000年近く前(天明より1700年前)の西暦79年ベスビオ山の噴火で埋まったイタリアのポンペイにも比されるが、内容はかなり違いがあるようだ。

先日(2009/12/11)、上野の西洋美術館で「古代ローマ帝国の遺産」―栄光の都ローマと悲劇の街ポンペイー 国立西洋美術館50周年記念展示会を見てきた。ポンペイはタイムカプセルのように2000年前当時の街そのものが残っており、その規模・文化に驚くばかりである。

西洋美術館「古代ローマ帝国の遺産」展示会

40年ほど前(昭和45年/46年)イタリアでプラント建設のプロジェクトがあり何度か出張した。その時、休日にナポリ・ポンペイも観光したことがある。大規模な古代都市がそのまま復元されていることに強い印象を受けたことを、ナポリ湾の海の青さとともに思い出す。

ポンペイと比べるのはよく分からない?が、いま「鬼押出し」の奇景や「鎌原観音堂」の石段(「てんめいの生死をわけた十五だん」)を見るとき、その歴史を知っているとさらに印象が深くなる。

その後、読んだもの+

・井上公夫「噴火の土砂洪水災害ー天明の浅間焼けと鎌原土石なだれー」(古今書院、2009/3)

・関 俊明 「浅間山大噴火の爪痕ー天明三年浅間災害遺跡ー」(神泉社、2010/12)、

「災害を語り継ぐ―複合的視点からみた天明三年浅間災害の記憶―」(雄山閣、2018/1)

・武田 祐哉「浅間の大焼け」(創英社、2018/1)

|

![]()